Caroline Arni giugno 2019

Beim folgenden Beitrag handelt es sich um die leicht redigierte Version eines mündlichen Inputs zur Veranstaltung «Safe Space Uni? Geschlechterpolitik und Diskriminierung in Wissenschaft und Forschung», Reihe «Wissen in Gesellschaft», organisiert vom Zentrum Geschichte des Wissens (Universität Zürich / ETHZ). Der Anlass fand am 17. April 2019 im Cabaret Voltaire in Zürich statt.

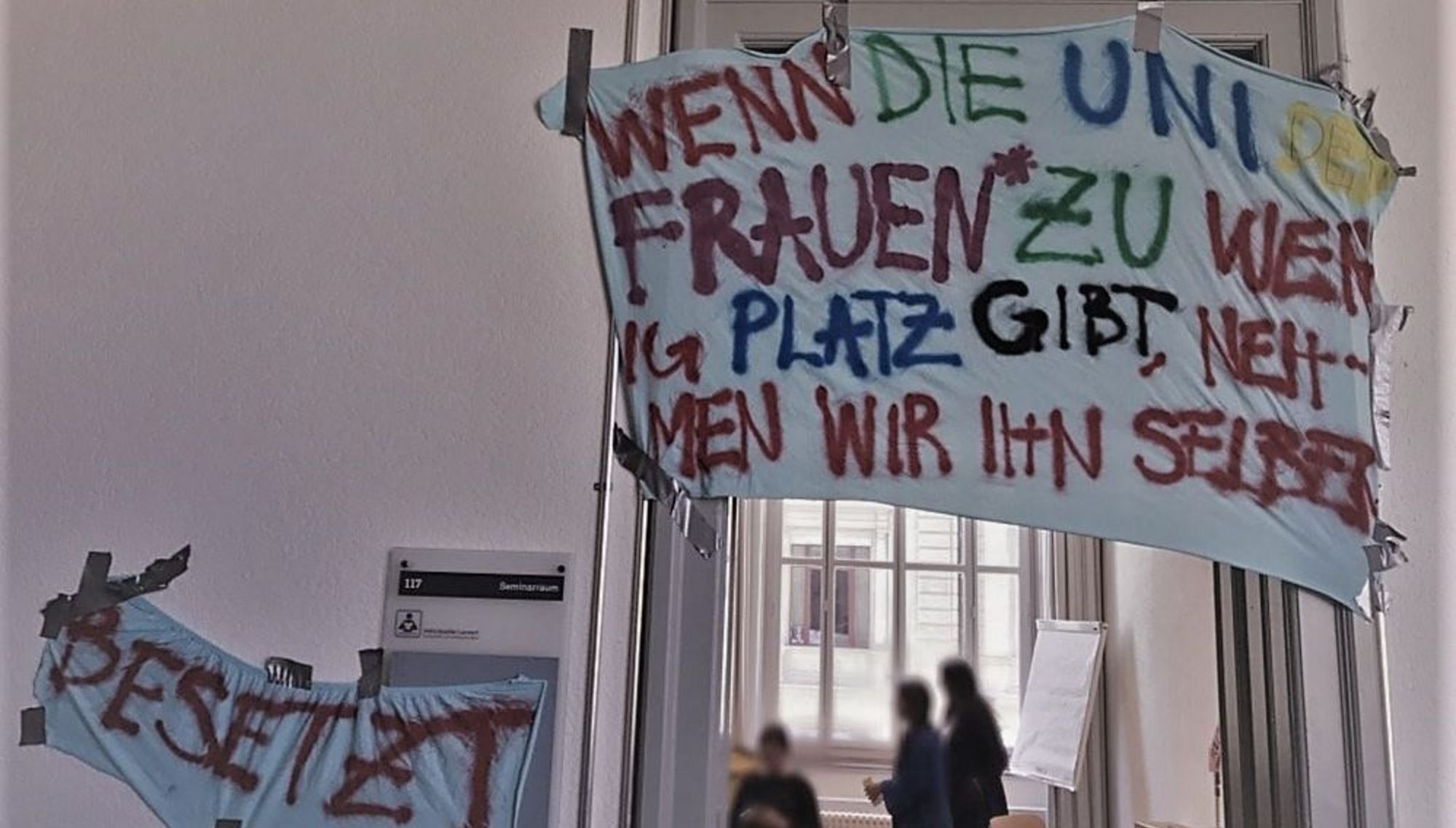

Besetzung eines Hörraumes an der Universität Bern am 14. Mai 2019

Ich bin gebeten worden, einen Input zu «Geschlechterpolitik und Diskriminierung in Wissenschaft und Forschung» zu geben – und zwar unter dem Titel «Safe Space Uni». Ich habe mit dem Gedanken gespielt, diesen Titel zu ignorieren, ihn als begrifflichen Ballast eines Imports aus dem amerikanischen Campus abzuwerfen. Und ich bin vermutlich nicht die Einzige, die Widerstände gegen diesen Begriff verspürt. Aber Widerstände sind ja bekanntlich gut zum Denken. Und eine Historikerin muss mit dem arbeiten, was sie als Material vorfindet. Also nehme ich diesen Weg zu einigen Thesen, die ich zur Diskussion beitragen möchte.

«Safe Space» meint gemeinhin die Forderung nach Räumen, in denen Menschen vor Diskriminierung geschützt sind. In dieser Bedeutung wird das Konzept in Zusammenhang gebracht mit den Frauenräumen, wie sie vor allem die Frauenbewegung der 1970er und 1980er Jahre eingerichtet hat. Auch die Barszene der Lesben- und Schwulenbewegung aus dieser Zeit gilt als Vorläuferin. Weiter wird vermutet, dass sich in diese Praxis sozialpsychologische Verfahren in Sachen Feedbackkultur gemischt haben. Auf jeden Fall steht «Safe Space» durch die Referenz auf die genannten Bewegungen nicht nur für Schutz vor Diskriminierung, sondern auch für den Anspruch auf bestimmten Gruppen vorbehaltene Räume.

Aus historischer Perspektive stellt sich nun die Frage, was es bedeutet, wenn die Forderung nach solchen Räumen heute in Begriffen der Sicherheit formuliert wird – und nicht, wie es für die in Anspruch genommenen Vorläuferinnen der Fall gewesen ist: in Begriffen der Autonomie. Wenn nämlich der Kampf gegen Diskriminierung erstens als Forderung nach «Safe Space» artikuliert und zweitens in Kontinuität zu feministischen Praktiken der Vergangenheit gestellt wird, dann überlagert «Sicherheit» die «Autonomie» als Modus politischen Handelns.

In beiden Modi geht es darum, sich Zumutungen zu widersetzen. Aber im Modus «Sicherheit» wird politische Subjektivität aus der Verletzbarkeit gegenüber einer Gefahr geschöpft, im Modus «Autonomie» aus dem Widerstand gegen Fremdbestimmung, oder auch gegen Subsumption unter etwas anderes. Nun funktioniert nicht zu jeder Zeit dasselbe als kritischer Hebel. Und jeder Hebel ist in seine Gegenwart verstrickt, hat Teil an Unbeabsichtigtem, möglicherweise an seinem Gegenteil, sprich an einer nicht-emanzipatorischen Bewegung der Geschichte. Das gilt für Autonomie ebenso wie für Sicherheit.

Jetzt kann es sein, dass Autonomie nicht mehr zeitgemäss ist – sicher ist feministische Politik im Namen von «Autonomie» zu historisieren, ein Projekt, das mich selbst umtreibt. Aber: Ich finde es aufschlussreich (und wichtig), die Begriffe, in denen politische Kämpfe geführt werden, als Analysen von Situationen zu lesen. Deshalb gilt es genauer hinzuschauen, wenn ein Begriff einen anderen überlagert. Denn gerade auf den analytischen Gehalt früherer Forderungen nach Autonomie sollten wir, so will ich argumentieren, nicht vorschnell verzichten. Zur Erläuterung dieses Gedankengangs soll mir hier eine kleine historische Vignette dienen.

Manche erinnern sich vielleicht noch an den «Streit um die Frauengeschichte», ausgetragen 1981/2 zwischen Annette Kuhn und Jürgen Kocka. Es ging um ein «Arbeitstreffen zur Frauengeschichte», von dem Historiker männlichen Geschlechts ausgeschlossen waren. Das ärgerte Kocka, den es – in seinen Worten – «sehr interessiert hätte, was auf einer solchen wissenschaftlichen Tagung betrieben wird». Schliesslich zeichne den wissenschaftlichen Diskurs aus, dass er niemanden aufgrund persönlicher Merkmale ausschliesse. Annette Kuhn replizierte, indem sie die Notwendigkeit einer «autonomen Frauengeschichtsschreibung» erläuterte.

Knapp zusammengefasst ging ihr Argument folgendermassen: Erstens zeigt eine autonome Frauengeschichte auf, wie partikular nicht sie selbst, sondern umgekehrt die sogenannte «Allgemeine Geschichte» ist – indem diese nämlich Frauen unterschlägt, ist sie gerade nicht ‘allgemein’, sondern vielmehr Männergeschichte. Es braucht deshalb zweitens eine autonome Frauengeschichte, um die historischen Erfahrungen von Frauen überhaupt erst zur Sprache zu bringen. Und just aus dieser Position der Autonomie heraus ist es der Frauengeschichte drittens möglich, die Bedingungen des geschichtswissenschaftlichen Diskurses mitzubestimmen.

Auf diese Erläuterung reagierte Jürgen Kocka wiederum mit einem Text über die Unvernunft der Annette Kuhn. Gegen die «strikt» abzulehnende «autonome Frauengeschichte» brachte er seinerseits die «Autonomie der Wissenschaft» (in dem Fall die Allgemeine Geschichte) von Ausserwissenschaftlichem (in dem Fall die geschichtlichen Erfahrungen von Frauen) in Stellung.

Ich erzähle diese für die frühe Frauengeschichte bedeutsame Episode, weil sie daran erinnert, wie die Frauen in die Wissenschaft und an die Universität gekommen sind. Nämlich, wie es die beiden Philosophinnen Vinciane Despret und Isabelle Stengers jüngst formuliert haben, «als Frauen, die nicht als Frauen bemerkbar sein sollen». Der Begriff der Autonomie hat als Analyse genau dieser Situation funktioniert – und gezeigt: Wenn die Anwesenheit von Frauen an der Universität die Frage nach der Wissenschaftlichkeit selbst aufwirft, dann ist die Universität ein Schauplatz, auf dem ihre Anwesenheit politisch verfasst und deshalb auch Ausgangspunkt von Politik ist.

Stengers und Despret haben ein schönes Buch über die Situation der Frauen an der Universität geschrieben. Wir sind die, sagen sie, die Virginia Woolfs Ruf gefolgt sind: «Think we must». Aber wir sind auch die, die sich nicht an Woolfs Rat gehalten haben: Anstatt in Armut intellektuelle Freiheit zu kultivieren, sind wir an die Universitäten gegangen, haben Laufbahnen eingeschlagen, sogenannte Karrieren gemacht.

Wenn wir darunter mal Professorinnen verstehen, dann sind das in der Schweiz zurzeit 22.8 Prozent. Jede Einzelne von ihnen, sagen Stengers und Despret, erbt die Situation: «Als Frau» hier sein, die «nicht als Frau bemerkbar» sein soll. Wir müssen, fordern sie, diese Erbschaft annehmen. Und zwar als Frage: Was heisst das und was machen wir damit?

Dazu will ich sechs Thesen formulieren. Thesen sind notwendig eigenmächtig, etwas stur und dabei lückenhaft. Sie spitzen zu und lassen offen. Genau das möchte ich hier nutzen, um einige Punkte zur Diskussion anzuregen.

- Wir brauchen ein Wort für diejenigen, die in die von Despret und Stengers beschriebene Situation versetzt sind. Anders formuliert: Die Kategorie «Frau» ist unverzichtbar und sie ist politisch effektiv. Das heisst nicht: eine Identität behaupten. Und es geht nicht darum, eine solche zu dekonstruieren. Denn «Frau» ist ein Zusammenhangsbegriff und es geht um die Analyse einer Situation. Diese Situation ist nicht einheitlich: Hier kommt Intersektionalität ins Spiel – nicht als Rechnung, die immer schon vorweg gemacht ist, sondern als Frage nach den immer spezifischen Verhältnissen.

- Die Kategorie «gender» entstand als notwendiges und produktives Missverständnis der Verwendung von «Frau» als politischer Kategorie. Mit «gender» wurde die analytische Perspektive verschoben: von den Situationen von Frauen auf die Operation der Differenz. Das hat «gender» wissenschaftstauglich gemacht (die Kategorie ist nicht mit der Partikularität von «Frau» behaftet) und zugleich angreifbar (sie steht in Zusammenhang mit «Frau»).

- Die Thematisierung der Situation – «als Frau hier und nicht als Frau bemerkbar sein» – zielt nicht auf eine Normalisierung im Sinn der simplen Integration von Frauen in die Institution. Sie ist im Kern eine Auseinandersetzung mit der Institution. Und zwar mit einer Institution, die teilt: in Allgemeines (= wissenschaftlich) und Partikulares (= nicht-wissenschaftlich).

- Diese Auseinandersetzung braucht den Bezug auf ein gemeinsames Projekt. In diesem Fall ist das eine Universität, die nicht darin aufgeht, eine Stätte der Produktion (von Bildungstiteln, von Wissen) zu sein, sondern die ein Ort von Emanzipation sein könnte: Indem sie die Austragung von Konflikt – oder, um es mit Jacques Rancière zu sagen, von Unvernehmen – ermöglicht.

- Dieser Konflikt handelt von der Heteronomie der Wissenschaft – genau das, was die Forderung nach einer «autonomen Frauengeschichte» einst freigelegt hat: Auch wenn die Anstrengung zur Autonomie sie ausmacht, ist die Wissenschaft nicht autonom. Damit ist nicht krude Interessensbindung gemeint. Es geht vielmehr um die Frage, wie bestimmt wird, worum es in der Wissenschaft gehen soll und wie die Bestimmung von wissenschaftsrelevanten Gegenständen vollzogen wird. Dazu gehört auch die Frage, wie in der Wissenschaft die Beziehungen zwischen Menschen und die Beziehungen der Menschen zu ihren Gegenständen verfasst sind.

- Es gibt deshalb an der Universität nichts «Allgemeineres» als die Situation derjenigen, die «als jemand» hier sind und «nicht als das bemerkbar» sein sollen. Sie legt offen, was in der Wissenschaft und an der Universität auf dem Spiel steht.

Literatur

- Vinciane Despret / Isabelle Stengers: Les faiseuses d’histoires. Que font les femmes à la pensée?, Paris 2011.

- Geschichtsdidaktik, 3/1981: Beiträge von Annette Kuhn und Jürgen Kocka zum «Streit um die Frauengeschichte».

- Jürgen Kocka: Kontroversen um Frauengeschichte, in: Geschichte und Aufklärung. Aufsätze, Göttingen 1989, 45-52 (wieder abgedruckt in: Bettina Hitzer / Thomas Welskopp (Hg.): Die Bielefelder Sozialgeschichte. Klassische Texte zu einem geschichtswissenschaftlichen Programm und seinen Kontroversen, Bielefeld 2010, 363-369).

Date di pubblicazione:

11 giugno 2019

Discipline:

Autrice/autore:

Caroline Arni